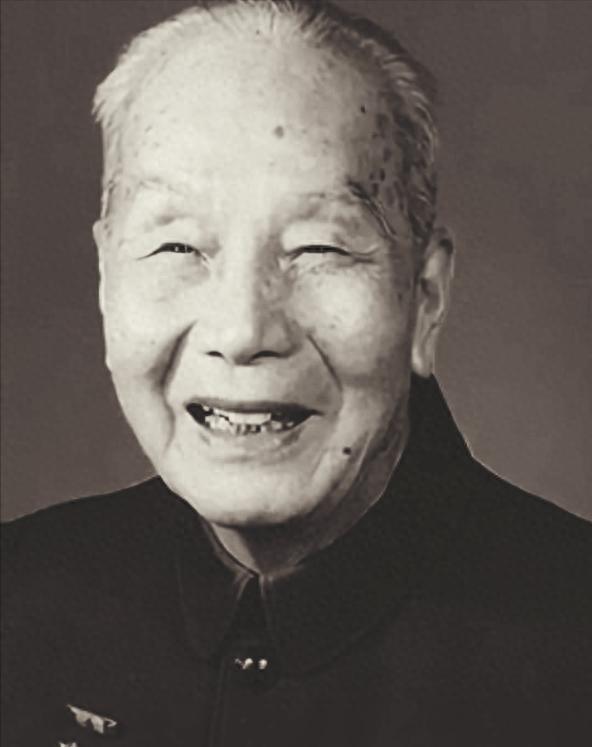

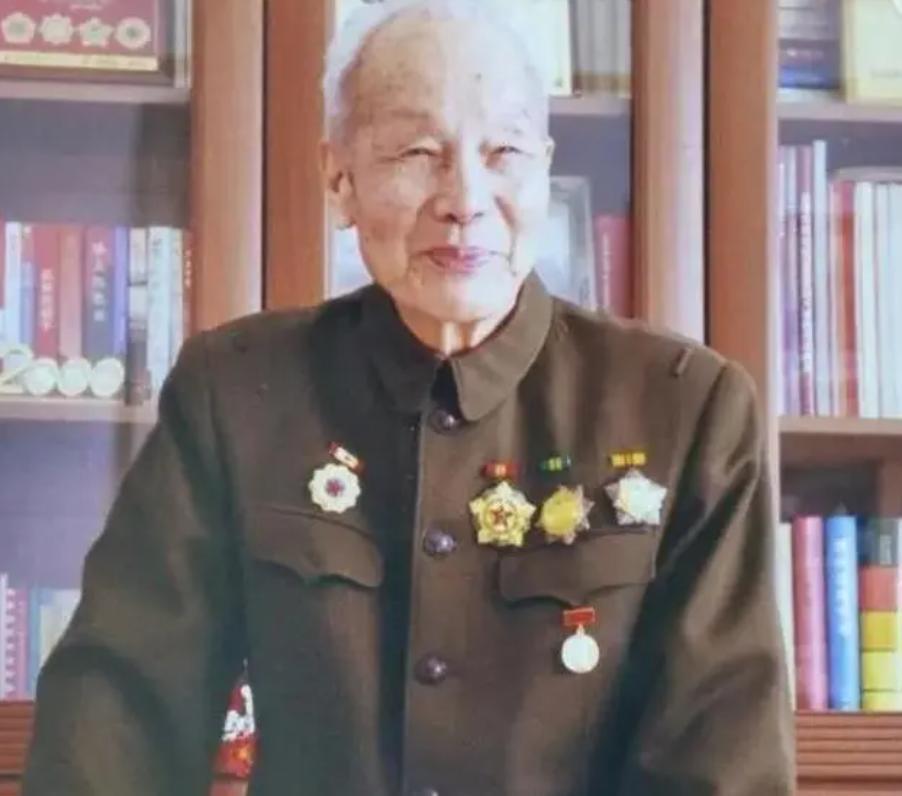

【1956年10月,莫斯科布尔登科研究所】 “涂同志,你来主刀可以吗?”俄方教授叶果洛夫望着身边那位瘦高的中国军医,语气透着试探。 “可以!”涂通今只回答了一个字,口音里带着福建味。麻醉灯亮起,他转身举刀,手稳得像山。几分钟后,肿瘤被完整切除真牛所,手术区缝合线细密平整,站在一旁的苏联学员惊得直吸冷气——那一年,他才刚满四十二岁。

六十七年后,北京丰台的干休所里,人们读到涂通今逝世的讣告,才想起这位“开国少将”原来还健在,而且活到了109岁。有人疑惑:这么传奇的履历,为何平日里少有人提起?原因很简单,他把毕生精力都给了病房和实验室,战功显赫却极少抛头露面。“不知名”三个字,正好概括了他的低调。

回到时间原点。1914年冬,福建长汀,一间土墙瓦屋里传来婴儿啼哭。祖父是教书先生,翻《三字经》给他取名“通今”,意在“通古今而知兴衰”。可家境拮据,少年涂通今十五岁便辍学务农。直到1929年秋收,大队红军路过长汀,毛委员在乡亲们中高声宣讲:“穷苦人也能有出路!”话音落地,涂通今扔下锄头,跟着队伍去了瑞金。当时他想得简单:拿枪打仗就行,却被分到后勤卫生队,成了“背药筐的小学徒”。

1932年,红军卫生学校招考看护员,上级交代:“你去试试。”考题只有一句——为什么要学看护?涂通今灵机一动,把红军医院门口那副对联抄了上去:“身无半亩心忧天下,读破万卷志在救人。”结果名列榜首,自此踏进医学大门。

前三年,他跟着担架队穿梭火线:抬回来一个,救活一个;救不回来,就亲手掩埋。炮火声里,他对战友说得最多的是“再挺一下”。有人统计,他在长征途中参与救治伤员超过四百人,却从未向组织报过一次功劳。

感情在战火中萌芽也在情理之中。1938年,他调赴延安中央医大特训班,住在王家坪一排窑洞里。院子另一侧,是“调剂九期”的女生宿舍。党小组长王黎十九岁,个头不高,说话爽朗。周末野外拉练,王黎背不动一捆枯枝真牛所,涂通今悄悄替她挑了去。王黎心思细,当然看得懂。傍晚散步到延河边,涂通今攥着帽檐,小声问:“你有对象吗?”这一问,把六年枪林弹雨的勇气都用完了。王黎摇头,他脖子涨红,轻声应了句:“那……以后我照顾你。”一句笨拙的承诺,两人记了一辈子。

1941年5月1日,他们在延安的简易礼堂合影。婚宴只有羊肉、牛肉、白萝卜三碗菜,战友们端着搪瓷碗连声起哄:“这就叫革命婚礼!”洞房就是两条拼接的木板床,王黎却乐呵呵地说:“够了,有人陪就不冷。”

新婚没多久,离别又到。1945年抗战胜利,党中央抽调大批干部赴东北,彭真一纸命令把涂通今调往沈阳。王黎目送火车远去,抹干泪收拾行李,把不到两岁的长子揽在怀里继续上班。半年后,她实在放心不下,抱着孩子走了五千公里才找到丈夫。相见那天,沈阳飘雪,涂通今一句“让你受苦了”,王黎拍拍他的军装:“走远路不怕,就怕做错事,你安心干吧。”

共和国成立后,医学人才奇缺。1951年,中央决定派二百名军医去苏联深造,涂通今榜上有名。再度分离时,王黎只说了一句:“别惦记家,我能撑。”苏联导师原本让他研究“小脑脑电图”,他改选国内空白的“三叉神经节肿瘤”,整整五年才写完十几万字的俄文论文,论文答辩那天,他请翻译帮忙发了封电报回国:“已过关,无憾。”1956年,他拿到副博士学位归国,带回三箱手术器械和一套俄文教材。

回国后,涂通今被任命为军事医学科学院副院长、后升院长。工作节奏依旧是“病房—实验室—办公室”三点一线,家里大小事情,全压在王黎肩头。外人问王黎累不累,她笑答:“我和老涂各忙各的,但心在一处。”

二十世纪八十年代初,三个儿子陆续参军。老大涂柳果从海军医学系毕业,在解放军总医院做到普外教授;老二涂雪松攻读神经内科,成了父亲最得意的接班人;老三涂西华读完国防大学后又赴美深造。亲友统计,这个大家庭加上儿媳、孙辈,总共八名现役或退役军人,两名将军。最亮眼的是大儿媳——1997年晋升少将,当年唯一的女性将官。有人玩笑:“你们家凑一桌麻将,能摆两个将星!”

2008年,一名记者在干休所采访涂通今夫妇。老人耳背,提到医学院往事仍能条理分明地把病例号倒背如流。王黎插话:“他记战场数字比记结婚纪念日快。”涂通今叹口气:“没办法,职业病。”采访结束,老两口拉记者去厨房,倒两盅客家米酒:“尝尝汀州味,暖胃。”

2023年4月3日19时05分,心电监护屏幕划出最后一道平线,涂通今走了。整理遗物时,工作人员在抽屉里发现七本工作日志、五十多份手术改进方案,还有一本泛黄的相册,封面写着“王黎留存”。第一页,是1940年的那张黑白合影,背面仅四个字——“生死相随”。

人们常用鲜花、礼炮来送别将军,可送涂通今,更合适的恐怕是一间安静整洁的手术室和一面止血钳。他的名气并不喧哗,但刀口下无数战友的性命、实验台上一代又一代学员的成长,都在悄悄替他作证。当年延河畔那个腼腆青年立下的两句诺言——救人和陪伴——他都做到头了。

天创网提示:文章来自网络,不代表本站观点。